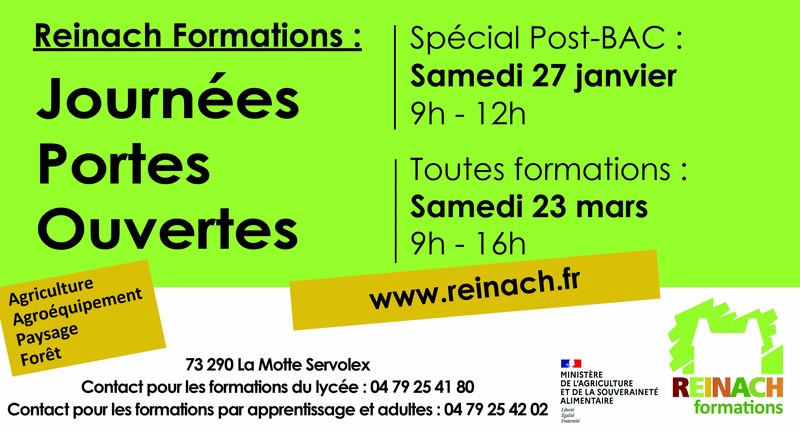

Reinach Formations

- Le Lycée assure la formation initiale scolaire. 3 voies d’orientation sont possibles en filière générale, technologique ou professionnelle permettant de préparer des diplômes diversifiés.

- Le CFPPA propose, dans le cadre de la formation professionnelle continue et par apprentissage, de nombreuses formations qualifiantes et/ou spécialisées grâce à des parcours adaptés à chacun.